就労世代に求められる健診制度

口腔ケアとQOLの向上

適切な口腔ケアを行い、口腔の疾病を予防することは、QOL(Quality Of Life=生活の質)の向上につながります。健康で質の高い生活を送るためには、口腔の健康を保持・増進することが重要です。この認識は徐々に社会に浸透してきています。

日本における歯科健診の現状

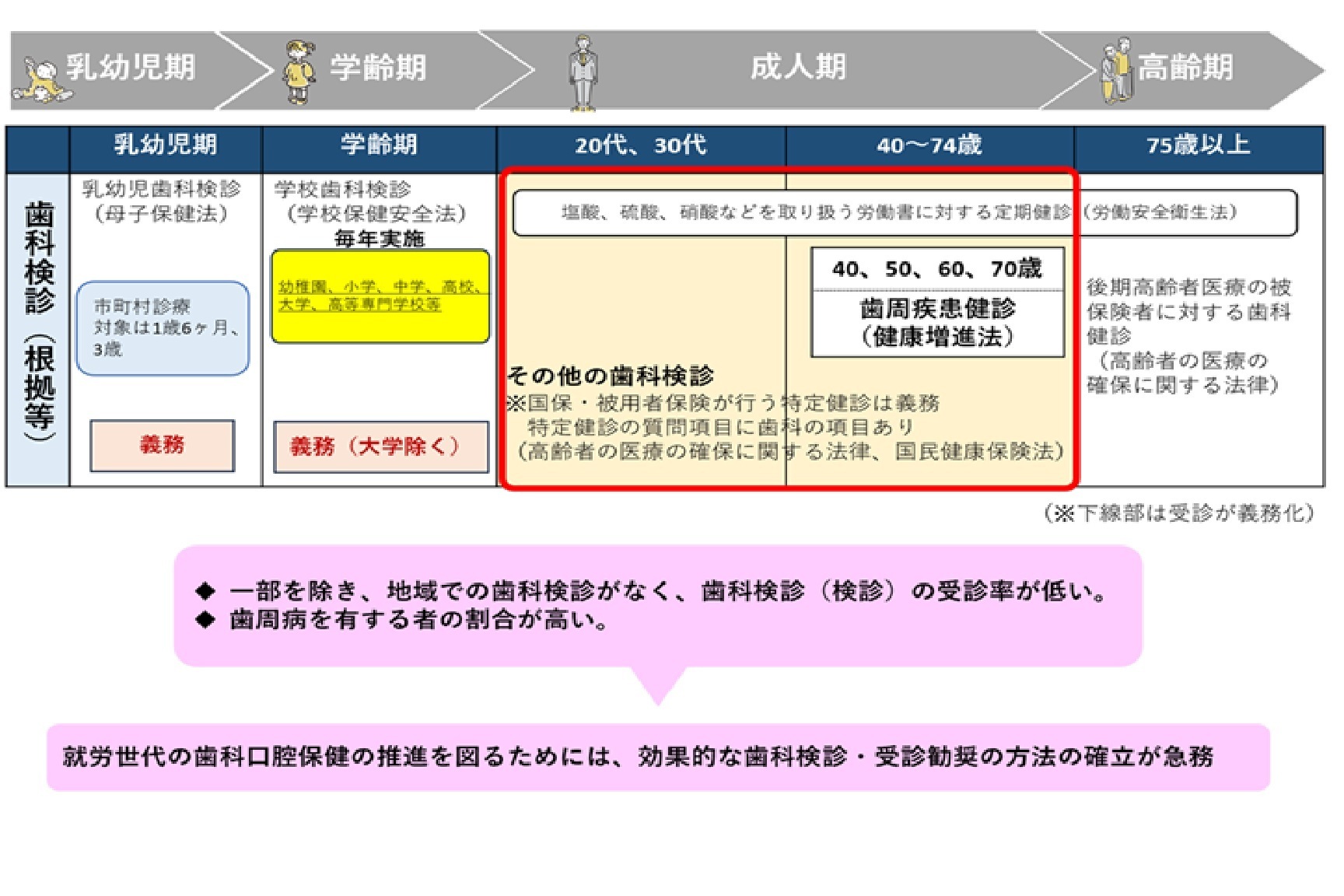

乳幼児期や学齢期には、乳幼児歯科健診や学校歯科健診が法律に基づいて実施され、40歳から70歳の世代には10年ごとに歯周疾患健診が行われています。また、75歳以降は後期高齢者医療の被保険者を対象とした歯科健診が行われています。しかし、20代から30代の若年層については、酸を扱う労働者や一部自治体の保健事業を除き、歯科健診制度の対象外となっているのが現状です。この世代は「ノーマーク」とされがちであり、歯周病の罹患率が増加傾向にあり、健康に悪影響を及ぼしていると指摘されています。

岸田内閣が掲げた「国民皆歯科健診」

2022年、岸田内閣は「経済財政運営と改革の基本方針2022(骨太の方針2022)」において、全身の健康と口腔の健康に関する科学的根拠の収集や国民への適切な情報提供、生涯を通じた歯科健診(「国民皆歯科健診」)の具体的な検討などを盛り込み、歯科保健医療提供体制の構築と強化に向けた方針を示しました。

就労世代における歯科健診の必要性

「国民皆歯科健診」を「国民皆歯科検診」と表現する議論もありますが、厚生労働省医政局 歯科保健課 歯科口腔保健推進室長である髙田淳子氏は、就労世代における歯科健診の実現が急務であると述べています。彼女によれば、現行の歯科健診制度は以下のように構成されています。乳幼児歯科健診(母子保健法に基づく)、学校歯科健診(学校保健安全法に基づく)、歯周疾患健診(健康増進法に基づく)、そして歯科特殊健診(労働安全衛生法に基づく)。これらの制度がある一方で、成人期以降においては依然として歯周病の罹患率が高く、職域を含む就労世代への歯科健診の拡充が求められています。

技術開発と実証実験の取り組み

また、厚生労働省は「歯周病等スクリーニングツール開発支援事業」の一環として、時間的・経済的負担が少ない、精度の高い簡易スクリーニング検査の研究・開発を支援しています。さらに、モデル地区での就労世代を対象とした歯科健診の受診機会拡大とその効果検証を行い、これにより「就労世代の歯科健康診査」を積極的に推進する計画です。

当院の歯周病予防へのアプローチ

当院では、健診・検診の継続が歯周病予防の鍵であると考えています。継続なしには歯周病の予防は成し得ません。患者様が継続することのメリットを実感し、健康を取り戻した際の価値や幸福感を感じていただけるよう、私たちは最善の方法で寄り添い、確実なサポートを提供します。また、短期的な痛みや苦痛の改善だけでなく、患者様が長期的に健康を維持できる包括的なアプローチを重視しています。

歯周病予防の多面的なアプローチ

さらに、歯周病の原因菌の制御だけでなく、咬合力の調整、自律神経のバランスの改善、末梢循環の向上も歯周病の進行を抑える重要な要素です。自律神経の乱れによる口腔乾燥やブラキシズムは、歯と歯周組織に壊滅的なダメージをもたらすことがあります。

オーラルリフレクソロジーによる新たな可能性

当院ではこれらへの対応策としてオーラルリフレクソロジーを実践しています。まだ十分な知見は得られていませんが、患者様がリラクセーション効果や健康効果を実感することで、満足度と希望を高めることを目指しています。